Wasserversorgung

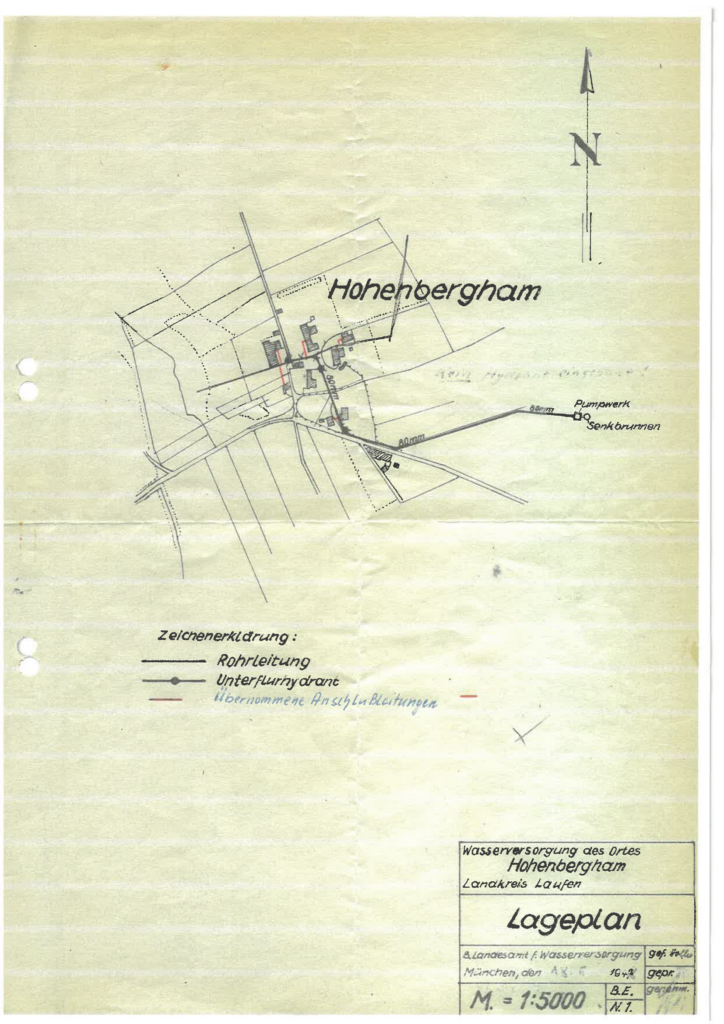

Die Einwohner von Hohenbergham betrieben seit 1948 eine eigene Wasserversorgungsanlage, die aus einem Brunnen mit Pumpanlage, einer 450m langen Hauptleitung (NW 80) und 14 Hausanschlüssen bestand, siehe auch im Lageplan von 1947 weiter unten. Der Steinmaßl hatte unweit vom Brunnen für Hohenbergham einen eigenen „Widern“.

Es wurde dabei eine besondere Technik zur Wasserversorgung eingesetzt: der sogenannte Wasserwidder. Diese clevere, rein mechanische Pumpe ermöglichte es, Wasser über große Höhen zu transportieren – und das ganz ohne Strom oder Motoren. Doch nicht nur die Technik selbst war bemerkenswert, auch die Sprache der Menschen rund um Hohenbergham wurde von diesem System beeinflusst. Der Ausdruck „an Widdern geh“ ist ein Relikt aus dieser Zeit und steht für die regelmäßige Wartung oder Überprüfung dieser Pumpe.

Wie funktioniert ein Wasserwidder?

Der Wasserwidder ist eine hydraulische Pumpe, die nach dem Prinzip des hydraulischen Stoßes arbeitet. Das System nutzt die Energie von fließendem Wasser, um einen Teil des Wassers über eine Steigleitung bergauf zu befördern. Die Funktionsweise lässt sich in vier Schritten erklären:

- Zulauf: Wasser fließt aus einer Quelle oder einem Bach in ein Zuflussrohr.

- Stoßventil: Das Wasser öffnet ein Ventil und strömt in die Pumpe. Sobald es eine gewisse Geschwindigkeit erreicht, schlägt das Ventil abrupt zu.

- Druckaufbau: Durch das plötzliche Schließen des Ventils entsteht ein Druckstoß, der einen Teil des Wassers durch eine zweite Leitung nach oben drückt.

- Kontinuierlicher Betrieb: Das Ventil öffnet und schließt sich automatisch, wodurch das Wasser kontinuierlich gefördert wird.

- Gepumpte Wassermenge: 2/3 des Wassers werden benötigt um 1/3 des Wassers zu pumpen

Der große Vorteil dieses Systems ist, dass es keine externe Energiequelle benötigt. Die Pumpe kann über Jahrzehnte hinweg zuverlässig arbeiten, solange genügend Wasser vorhanden ist und gelegentlich Wartung durchgeführt wird.

Der Wasserwidder in Hohenbergham

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Wasserversorgung in vielen bayerischen Dörfern eine große Herausforderung. In Hohenbergham entschied man sich daher 1948 für den Einsatz eines Wasserwidders. Das System versorgte Haushalte und landwirtschaftliche Betriebe zuverlässig mit frischem Wasser aus einer Quelle, die sich unterhalb des Dorfes befand. Da der Wasserwidder nur wenig Wartung benötigte, aber dennoch regelmäßig überprüft werden musste, entwickelte sich unter den Dorfbewohnern die Redewendung „an Widdern geh“. Sie bedeutete so viel wie „nach dem Rechten sehen“, war aber speziell auf die Kontrolle der Pumpe bezogen.

Bedeutung der Redewendung „an Widdern geh“

In Hohenbergham und der umliegenden Region war die Wartung des Wasserwidders eine alltägliche Notwendigkeit. Wenn jemand sagte, er müsse „an Widdern geh“, dann bedeutete das, dass er die Pumpe überprüfen oder eine kleine Reparatur durchführen musste. Da der Betrieb der Anlage für die Wasserversorgung des ganzen Dorfes essenziell war, wurde diese Aufgabe mit großer Sorgfalt erledigt.

Mit der Zeit wurde der Ausdruck auch im übertragenen Sinne verwendet. So konnte „an Widdern geh“ auch bedeuten, dass jemand eine wichtige Aufgabe übernimmt oder nach einem bestimmten Prozess sieht. Die Redewendung zeigt, wie eng Technik und Sprache in ländlichen Gegenden miteinander verflochten sein können.

Das Ende des Wasserwidders – und seine Erinnerung

Mit der Modernisierung der Wasserversorgung und dem Anschluss an zentrale Wassersysteme wurde der Wasserwidder in Hohenbergham schließlich außer Betrieb genommen. Dennoch bleibt die Erinnerung an diese nachhaltige und clevere Technik lebendig – nicht zuletzt durch die alte Redewendung, die in manchen Familien noch immer weitergegeben wird.

Der Wasserwidder mag aus dem täglichen Leben verschwunden sein, doch sein Prinzip fasziniert noch heute Ingenieure und Technikbegeisterte. Die Idee, Wasser allein mit physikalischen Kräften zu fördern, ist nicht nur ein Beispiel für intelligente Ingenieurskunst, sondern auch ein Symbol für die Eigenständigkeit und Kreativität ländlicher Gemeinschaften wie Hohenbergham.

Der Senkbrunnen liegt im Schilf bei dem alten Weiher, wenn man nach „Unterforst“ (heute Forst Hausnummer 4 & 5) abbiegt:

Nachteile des Wasserwidders

Trotz seiner Effizienz hatte der Wasserwidder auch einige Nachteile:

- Notwendigkeit eines stetigen Wasserflusses: Der Wasserwidder funktioniert nur, wenn kontinuierlich Wasser zufließt. Bei längeren Trockenperioden kann der Betrieb gestört werden. Wurde Luft angesaugt, funktionierte der Widder nicht mehr und musste entlüftet werden.

- Begrenzte Förderhöhe und -menge: Obwohl das System Wasser über Höhenunterschiede pumpen kann, sind die Fördermengen im Vergleich zu modernen elektrischen Pumpen begrenzt.

- Geräuschentwicklung: Das periodische Öffnen und Schließen des Stoßventils erzeugt ein charakteristisches Klopfgeräusch, das in unmittelbarer Nähe als störend empfunden werden kann.

- Wartungsbedarf: Obwohl der Wasserwidder wartungsarm ist, erfordert er regelmäßige Überprüfung und Reinigung, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen. Problematisch war auch immer wieder der Frost.

Da Fiaschda Wast (Sebastian Dürnberger Senior) hat mid de Buam immer den Steinmaßl drazt und hat beim „Widern“ draufdruckt, dann bleibt er stehen. Hod dann ned lang dauert, dann is da Stoamassei wieder grennt und de Buam san wieder ins Hoiz eine grennt.

Die Abnehmer und gemeinsamen Eigentümer der Anlage entschieden sich 1968 für einen Anschluss an das öffentliche Leitungsnetz des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Achengruppe.

Die Übergabevereinbarung an die Achengruppe wurde am 25. Juni 1968 unterzeichnet. Dabei wurden die Hauptleitung und die Pumpanlage an den Zweckverband übergeben – jedoch nicht der Brunnen und die Bauwerke.

Angeschlossen waren die Häuser von Franz Vordermayer, Josef Lechner, Maria Augustin, Johann Schaffner, Josef Fuchsbichler, Juliane Rehrl, Franz Kräbl, Johann Dandl, Karl Schaffner, Estermann (Anton Linner), Christian Baumann, Stefan Klinger und Franz Schustermann.

Der Zweckverband übernahm die Hauptleitung zum aktuellen Wert und verrechnete diesen anteilig auf die einzelnen Anschlussgebühren.Die bestehenden Hausanschlussleitungen wurden erst nach 20 Jahren (ab Übergabezeitpunkt) vom Zweckverband übernommen. Bis dahin blieben sie in der Verantwortung der bisherigen Eigentümer.

Das Wasserrecht für den ursprünglichen Senkbrunnen besteht bis zum heutigen Tag.

Quelle: Achengruppe